従業員の退職により、会社に著しい損害が生じる可能性もあります。突然出社しなくなってタスクを放棄したり、引き継ぎを拒否して後任にも迷惑をかけたりすることもあるかもしれません。

経営に多大な支障が出た場合、損害賠償請求も解決策の一つです。しかし損害賠償請求も一定数のリスクがあり、全ての事例において推奨できるものではありません。

この記事では、退職した従業員へ損害賠償請求する際の注意点を詳しくまとめます。加えて労働者の退職のルールについてもまとめている記事です。退職した従業員とのトラブルに悩まされている経営者は、ぜひ参考にしてください。

労働者の退職のルールとは?

労働者は原則として、自由に退職の申し出が可能です。しかし民法や労働基準法により、一定の制限も課せられます。

一方で労働者側のパフォーマンスに問題があったり、大損害を発生させたりすれば会社側が退職を促す場合もあります。ただし会社が退職を促す場合でも、有効に成立するための条件があるので注意してください。

自己都合退職と会社都合退職に分けて、どのような条件があるかをまとめます。

2週間前までに申し出が必要である

民法には、労働者側の申し出は2週間前までに必要と規定されています。しかし現実を考えると、2週間前に突然退職の旨を告げられても会社側は対応を難しく感じるはずです。

「3カ月〜半年前には退職を伝えるのが常識」といった見方もありますが、民法上は特に問題ありません。したがって急に退職を告げられた場合でも、会社はすぐに手続きを採らないといけません。

中には就業規則で「1カ月前には退職する旨を伝える」と定めている会社もあるでしょう。民法の2週間よりも長めに就業規則で定め、運用すること自体は可能です。

しかし会社独自のルールを従業員に対して強制はできません。1カ月前に申し出なかったからといって、従業員の退職を認めないといった処置は許されないので注意してください。

次の担当者のために引き継ぎをする

退職する従業員は、次の担当者のために引き継ぎをしなければなりません。自分がどこまでタスクに着手しているか、どのように仕事を進めればよいかが伝わらないと経営全体に影響が及ぶためです。

従業員が一切引き継ぎをせず、業務に支障が出た場合は損害賠償請求できる可能性もあります。こうした問題が発生しないためにも、会社もあらかじめ指導や周知を徹底することが大切です。

とはいえ現実的に考えれば、誰もが理解できる完璧な引き継ぎは存在しません。損害賠償が可能なケースは、あくまで「引き継ぎを拒否した」などの事例に限られるでしょう。

有給休暇の取得は権利である

従業員の中には、退職するまでの間に有給休暇を消化したいと思う人もいるはずです。有給休暇は従業員の権利であるため、余程の事情がない限り会社は拒否できません。

仮に従業員が休むことにより、業務の正常な運営を妨げるのであれば、日程の変更が可能です(時季変更権)。しかし繁忙期なだけでは、時季変更権は認められないので注意してください。

さらに有給休暇は、会社が果たすべき義務の一つです。労働基準法にも罰則が定められており、当該義務に違反すると「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」に処される恐れがあります。民事法においても、労働者側から損害賠償請求される可能性があることを押さえてください。

損害賠償請求を使用者側が実施するリスク

従業員の退職が会社に著しい損害を与えた場合、使用者側は損害賠償請求が可能です。しかし全ての事例において、損害賠償請求するのが望ましいわけではありません。

民事訴訟や民事調停をすると、使用者側にも一定のリスクが生じます。ここでは損害賠償請求において、どういったリスクが発生しうるかを解説しましょう。

損害を立証するのは想像以上に困難

損害賠償請求において生じるリスクの一つとして、損害の立証が想像以上に困難な点が挙げられます。例えば「従業員の引き継ぎが不十分だったため、経営に著しい支障が出た」と仮定します。

当然ですが、従業員側は退職する際に責任を持って引き継ぎしなければなりません。しかし真剣に取り組んだかどうかは、あくまで主観に基づくものです。したがって単純に引継書が分かりづらいだけでは、損害賠償請求が認められる可能性も低いと考えられます。

上記の請求が認められるには、相手に非があると客観的に判断できる証拠が必要です。まずは証拠を集めつつ、損害賠償請求するメリットとデメリットを見比べるとよいでしょう。

未払い給料と損害賠償は一方的には相殺できない

損害賠償請求が認められたとしても、給料を支払う義務が失われるわけではありません。労働基準法第24条では、給料の支払いに5つの原則を設けています。

- ・通貨による

- ・直接支払う

- ・全額支払う

- ・毎月1回以上

- ・一定の期日を定める

たとえ相手が問題社員だとしても、これらの原則を破ってもよい理由にはなりません。そのため損害賠償請求ができる場合でも、労働者には給料を支払う義務が生じます。

一方で過去の判例では、従業員との合意により損害賠償と給料の未払いの相殺を認めたケースもありました。このケースにおいては、「労働者の自由な意思に基づいた」という客観的な証明が必要と判旨されています。上記の立証が難しいのであれば、給料を支払ったほうがリスクも少なくなるでしょう。

従業員側から反訴される恐れもある

労働者が迷惑をかける形で退職するとき、会社に恨みを持っている可能性も少なくありません。労働者の義務違反に対して損害賠償請求する際には、反対に自社が訴えられることも想定してください。

反訴における争点として、ハラスメントや残業代請求が挙げられます。労働者が「パワハラによって会社を辞めざるを得なかった」と主張し、それを覆せないと不当訴訟として会社側に賠償金の支払いを命じられる恐れもあります。

こうしたリスクも踏まえると、何も考えずに損害賠償請求するのは危険です。弁護士とよく相談し、万全な体制をとったうえで判断してください。

勝ち負けにかかわらず多額の費用が発生する

民事訴訟を提起するには、原則として訴訟費用や弁護士費用を支払わないといけません。訴訟費用は、原告(訴える側)があらかじめ費用を負担します。

仮に会社側が勝訴し、従業員側が全額負担するとなれば後から請求が可能です。しかし損害賠償請求自体が認められても、訴訟費用においては一定の負担割合が生じる可能性もあります。

弁護士費用においては、基本的に勝訴しても請求することは難しいでしょう。裁判の内容によっては一部請求できる場合もありますが、条件に該当しなければ全額負担しなければなりません。

弁護士費用における具体的な金額は、法律事務所によっても異なります。複数の法律事務所に訪問し、見積書を出してもらうとよいでしょう。

損害賠償請求を行った際の企業経営への影響

損害賠償請求を行うと、企業経営にもさまざまな影響を及ぼす可能性があります。メリットに働くこともありますが、場合によってはデメリットになることもあるかもしれません。メリット面とデメリット面を比較しつつ、損害賠償請求するかどうかを判断しましょう。

損害賠償請求が認められれば他の労働者にも示しがつく

損害賠償するメリットは、無事に認められれば他の労働者にも示しがつく点です。退職時のルールを全員で見直すきっかけにもなり、企業全体の秩序維持にもよい影響を与える可能性があります。

企業は、従業員全員の権利を守る立場にある存在です。一方で従業員側も、戦力の一人として働いている以上は企業に対して責任も果たさないといけません。退職自体は労働者の権利ではあるものの、引き継ぎなどを行わない状態が続けば、いずれ社内の秩序が乱れてしまいます。

たとえ損害賠償が認められなかったとしても、従業員に争う姿勢を見せることで再発防止につながる場合も考えられます。また取締役などの責任者とも話し合い、今後の方針を見直すきっかけにもなるでしょう。

訴訟手続きにより経営に集中しにくくなる

最終手段として民事訴訟を提起するには、自社の経営に支障が出ないようにしてください。特に訴訟は手続きが難しく、時間や費用も削られてしまいます。

また従業員側から反訴を提起されると、会社側も反論書面を作成しないといけません。第一回口頭弁論の開始まで時間がない場合も多く、スピーディーな準備が求められます。さらに訴訟が長期化すれば、負担もその分大きくなるでしょう。

いくら訴訟を有利に進められたとしても、経営に手が付かなかったら将来の業績にも悪影響を及ぼしかねません。そのため手続きにおいては、なるべく労力を軽減させる工夫が必要です。弁護士に相談し、ある程度の手続きは代理で行ってもらうようにしましょう。

問題社員対応について当事務所でサポートできること

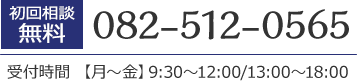

問題社員の対応について、お困りごとがあれば下川法律事務所がサポートします。退職に関するトラブルはもちろんのこと、さまざまな労働紛争に対応できるのが強みです。

また普段から弁護士と相談し合える環境を作りたいのであれば、顧問弁護士との契約をおすすめします。プランは全部で4つ用意しているので、サポート内容をご確認のうえ検討してみてください。

| プラン | トライアル | ライト | スタンダード(一番人気) | オーダーメイド |

| 月額費用 | 3万3,000円 | 5万5,000円 | 7万7,000円 | 11万円〜 |

| 対応可能時間(1カ月) | 1時間 | 3.5時間 | 6時間 | 個別見積 |

| 主な対応 | ・法律相談・社長の家族への法律相談・他士業紹介 | ・トライアルプランの対応全て・従業員の法律相談(1回のみ)・相談枠の確保・契約書作成や修正・簡易内容証明郵便の作成 | ・ライトプランの対応全て・企業訪問 | ・スタンダードプランの対応全て・社内研修 |