従業員が退職したあとに発生しうるトラブルの一つが、競業避止義務違反です。元従業員が転職をする際には、当該義務に反していないかを入念にチェックする必要があります。

この記事では、競業避止義務違反を防ぐ方法について紹介します。よくあるトラブルにも触れつつ、従業員にどう対応すればよいかをまとめます。トラブルを未然に防ぐべく、事業者はぜひ参考にしてください。

退職後の競業避止についてよくあるトラブル

競業避止義務とは、従業員が自社と競合する企業に転職したり、会社を立ち上げたりするのを禁止にすることです。大きく分けて在職中と退職後の2つのケースがありますが、ここでは退職後に限定してよくあるトラブルを紹介します。

自社のノウハウ・機密情報を流出させた

競業避止に関連するトラブルとして挙げられるのが、自社のノウハウや機密情報の流出です。各企業にはこれまでの事業の中で、培ってきたノウハウがあります。

これらの情報が他企業に渡ってしまうと、自社が競争において不利な立場に立たされます。ノウハウは企業文化にもつながるため、流出させないように守らないといけません。

さらに企業側が厳重に対策をしていないと、機密情報を持ち出される危険性も高まります。機密情報が外部に漏れた場合、顧客の個人情報も流出しかねません。企業の信用にも関わるため、対策を入念に考える必要があります。

自社の従業員を引き抜いた

退職した従業員が競合する企業を立ち上げたとき、同僚が引き抜かれる可能性も高まります。とはいえ勧誘する行為自体が、直ちに違法と認められるわけではありません。勧誘は、ヘッドハンティングという形でどの業界でもおこなわれるためです。

一方で半数以上の同僚と示し合わせて、競合会社を設立するケースでは違法と認識されることもあります。企業にとっての財産ともいえる従業員を、不適切な方法で奪ったとみなされるためです。

また同僚に機密情報を持ち出させたうえで、引き抜く行為も一般的には違法と判断されます。退職した従業員に引き抜き行為の疑いがあったら、事実関係の調査を徹底しましょう。

制限区域内で従業員が営業を行った

機密情報の持ち出しや同僚の引き抜きがなくとも、退職した従業員が自社の近くで営業するケースも競業避止義務違反に該当します。近くで営業を開始されると、自社の顧客を取られる可能性が高まるためです。放置すれば、企業に長期的な損害を与えかねません。

そのため従業員の退職に備えて、あらかじめ競業禁止の範囲と期間を決めておくのをおすすめします。たとえば「半1km以内、退職後1年以内は競業禁止」とルールを作るとよいでしょう。

定めた範囲および期間が適切かどうかは、企業の業務形態と従業員の権利の双方を比べたうえで判断されます。

同業他社への転職と競業避止義務について

退職した従業員が、同業他社に転職すると競業避止義務に反する可能性も高まります。同業他社への転職が、競業避止義務にどう関わるかを詳しく解説しましょう。

従業員が同業他社に転職するリスク

従業員が同業他社に転職するリスクは、ノウハウや顧客が奪われやすくなることです。たとえば自社が学習塾を経営しており、従業員が講師として働いていたとしましょう。

この従業員が別の学習塾に転職した場合、教材や生徒が引き抜かれる恐れがあります。こうしたリスクに備えるべく、同業他社への転職をあらかじめ禁じるのが一般的です。

退職後の競業避止義務違反の有効性

就業規則で競業避止義務を定めても、守らないといけないのは在職中の従業員のみです。退職した従業員とは、一般的に雇用関係が消滅しています。したがって相手側も、本来は就業規則を守る義務はありません。

さらに憲法上では、国民一人ひとりに対して「職業選択の自由」が保障されています。こうした観点から見ても、同業他社に転職すること自体が違法とはいえません。

競業避止義務は、企業の利益を守るために交わされるものです。元従業員に対して義務違反を争いたいのであれば、別個に契約書や誓約書で取り決める必要があります。こうしたプロセスを踏まないと、有効性が認められにくくなるので注意してください。

弁護士による競業避止義務違反への対応について

競業避止義務は企業のみならず従業員の権利にも関わるため、どう判断されるかがわからないのが特徴です。確実に問題を解決したいのであれば、プロの弁護士に相談することをおすすめします。ここでは一般的に弁護士がどのような対応をするかを解説しましょう。

就業規則や契約書の作成をサポートする

まず弁護士ができることは、就業規則および契約書作成のサポートです。就業規則や契約書を素人だけで作成すると、不合理なルールが作られやすくなります。仮に訴訟を提起したとしても、相手の弁護士に指摘されかねません。

企業法務に強い弁護士であれば、就業規則や契約書の作り方を熟知しています。加えてさまざまな事件に関わっている弁護士は、今後起こりうるトラブルにも備えてくれます。

企業の中には、就業規則や契約書をすでに作成しているところもあるでしょう。弁護士に依頼すれば、これらの作り方が問題ないかをチェックしてもらえます。競業避止義務にかかわらず、多種多様な問題にも対応できるのでぜひ検討してください。

競業避止義務違反の事実関係を調査する

元従業員を競業避止義務違反で訴えようとしても、事実を証明できないと勝つのが難しくなります。事実関係を調査し、客観的な証拠を集めないといけません。

一般的にはメールの文面や録音データなどが、証拠として有効とされています。とはいえ、どのような対処が望ましいかは、状況に応じて細かく変わります。弁護士への依頼は、時と場合に応じたアドバイスをもらえるのが強みです。

さらに競業避止義務違反を争うには、自社と結んだ誓約書との整合性も考慮しなければなりません。あらかじめ契約を結んだにもかかわらず、それを破ったことが争点となるためです。契約内容と照らし合わせつつ、争っても問題ないかを弁護士に確認しましょう。

競業避止義務違反をした元従業員に法的措置をとる

元従業員が競業避止義務に違反したことで、多大な損害が出たら法的措置を検討するでしょう。しかし手続きが複雑であり、素人だけでスムーズに進められるものではありません。

競業避止義務違反における法的措置には、次の3種類が主に挙げられます。

- 損害賠償請求

- 不当利得返還請求

- 差止請求

弁護士は各方法のメリットやデメリットを押さえているので、どれを選べばよいかを事前に確認しましょう。

損害賠償請求をする

法的措置の中でも、一般的な種類であるのが損害賠償請求です。元従業員が自社に何かしらの損害を与えた場合、相手に補填するよう請求します。競業避止義務違反において、損害を被る可能性があるのは以下のケースです。

| 損害を受ける可能性があるもの | 意味 |

| 逸失利益 | 将来得られるはずだった利益 |

| 無形損害 | 名誉毀損や信用毀損といった非財産的な損害 |

元従業員が競業避止義務に違反し、自社が優良顧客を失うと将来の売上に響く恐れもあります。顧客の情報を持ち出されたら、企業の信用を毀損させることにもつながるでしょう。

とはいえ損害の立証を、素人だけでするのは簡単ではありません。労働上のトラブルに強い弁護士を味方につけ、どのような対策を講じればよいかを相談し合いましょう。

不当利得返還請求権を行使する

損害賠償請求以外にも、不当利得返還請求をする方法もあります。不当利得とは、正当な理由なく他人の権利や財産を侵害した者に対し、利益の返還を求める訴えです。

競業避止義務違反に関連する内容として、退職金の返還請求が挙げられます。就業規則で「競業避止義務に違反した社員は、退職金が減額・不支給となる」旨を定めれば、不当利得返還請求が認められる可能性も高まります。

すでに支給してしまった退職金を取り返せるかは、元従業員に背信性が認められるか否かがカギを握ります。退職以前に競業避止義務違反の疑いがある場合のために、就業規則には退職金の支給を留保できるよう定めたほうが賢明です。

差止請求する

差止請求とは、元従業員の引き抜き行為などを強制的に止める手法です。当該方法は、不正競争防止法の第3条に規定されています。

差止請求は事前の救済措置とも呼ばれ、損害を未然に防げるのが主なメリットです。請求する際には相手に内容郵便証明を送付したり、裁判所に仮処分を求めたりする必要があります。

ただし請求が認められるには、損害賠償請求では回復できないことが条件とされています。そのため手続きのハードルは極めて高いのが特徴です。また差止請求が妥当といえるほどの証拠も揃えなければなりません。

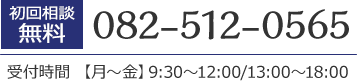

競業避止義務について当事務所でサポートできること

競業避止義務違反に備えるには、就業規則や契約書を充実させることが大切です。下川法律事務所では、労働問題に強い弁護士が契約書作成をサポートします。主なサポート内容と費用相場は次のとおりです。

| サポート内容 | 費用相場 |

| 就業規則の作成 | 22万円〜 |

| 就業規則のチェック | 11万円〜 |

| 契約書の作成 | 定型:11万円〜非定型:22万円〜 |

| 契約書のチェック | 定型:5万5000円〜非定型:11万円〜 |

| 労働紛争 | 【着手金】交渉:22万円〜労働審判:33万円〜訴訟:44万円〜 【報奨金】経済的利益10% |

いずれも個別に見積もりを算定するので、まずは下川法律事務所までご相談ください。

あわせて下川法律事務所では、顧問弁護士のサービスも提供しています。日頃から法律に関する相談をしたいときは、顧問弁護士の契約も検討してください。