社員の一人がチーム内でハラスメントを行っており、対応に悩まされている経営者も少なくないでしょう。

ハラスメントを放置していると、会社に損害が発生する危険性も高まります。被害者を助けるためにも、問題が発覚したら迅速に対応しなければなりません。

この記事では、ハラスメントを行う社員にどう対応すべきかを解説します。対応していくうえでのポイントをまとめるので、経営者の皆さんはぜひ参考にしてください。

ハラスメントを行う問題社員について

ハラスメントが起こる原因として、当然ながら職場環境やマネジメント不足も挙げられます。一方で、社員の性格や偏見が絡んでいるケースも少なからずあります。ここでは社員個人に焦点を当てて、どういった人物がハラスメントを起こしやすいか紹介しましょう。

自己評価が高くて他人を見下している

ハラスメントを行う問題社員の特徴として考えられるのが、自己評価が高い場合です。プライドが高く、「相手から仕事できる人と思われたい」という欲求にかられやすい傾向があります。

こういった特徴を持つ社員は、自分が「できる社員」と根拠のない自信を持っています。そのため他人を見下す考えが根付きやすくなり、ハラスメント行為に発展してしまうわけです。

とくに部下が仕事でミスをしたり、作業スピードが遅かったりすると、問題社員はイライラしてしまいます。普段から他人を見下すような言動が見られたら、ハラスメント行為を起こさないかを注視したほうが賢明です。

自己中心的である

ハラスメントを行う人は、自己中心的な性格をしていることも少なくありません。物事を自分に都合よく進め、他人の道具のように使う傾向があります。相手を思いやる心がないために、ハラスメント行為に発展するケースです。

自己中心的な性格をしている社員は、「自分の考えが正しい」と思い込みやすくなります。部下が自分に対して意見をしたら、反抗的な態度をとったと認識してしまいます。そのため意見をしてきた人物を敵とみなし、高圧的に接するわけです。

仕事に対する責任感がない

仕事に対する責任感がない人も、ハラスメントを起こしやすい特徴の一つです。このような社員は基本的にやる気がなく、会社に不満を抱えていることも少なくありません。その不満がやがてストレスとなり、発散するために部下への暴言や暴力につながります。

加えてやる気のない社員は、自らが積極的に仕事をしようとしません。自分がすべき仕事を、部下に押し付けるような行為も目立ちます。責任もすべて他人に転嫁するため、被害に遭った部下は精神的にも追い込まれてしまうでしょう。

部下の指導に熱が入りすぎている

自身に悪意がなくとも、部下への指導の行き過ぎがハラスメントに発展するケースもあります。指導熱心な社員は、自身が面倒を見ている部下を一人前に育てようとするでしょう。もちろん、積極的に指導すること自体が悪いわけではありません。

しかし熱が入りすぎる社員は、部下の成長が遅いと感じたり、何度も同じ注意をしたりすると苛立ちが隠せなくなることもあります。とくに完璧主義者が指導者になると、こういった傾向も強まるので注意が必要です。

自身もハラスメントの被害に遭ったことがある

ハラスメントを行う社員の中には、かつて同じ被害に遭った人もいます。この場合、自身の経験したやり方が正しいと思い込んでいるケースも珍しくありません。結果的に指導のつもりで、部下に対して同じ行為をしてしまう傾向があります。

ほかにも過去に受けたハラスメントの恨みを晴らすべく、上司に逆パワハラすることも考えられます。このように上司から部下だけではなく、部下から上司にハラスメント行為をするケースも想定しないといけません。

ハラスメントを行う社員への対応方法とは

社員のハラスメント行為に悩まされているときは、迅速に解決策を模索する必要があります。社員と接するうえで、どのような方法を採るべきかを解説します。

該当の社員と話す前に事実確認をする

まずは該当の社員と話す前に、ハラスメント行為の事実確認をすることが大切です。ほかの社員からも話を聞き、これまでの出来事について調査しましょう。

事実確認により得られた情報をメモに残し、該当の社員と話し合いするときの材料にします。調査に協力してくれた社員や被害者の証言が明るみにならないよう、情報の管理を徹底してください。

ハラスメントが事実であれば指導をする

調査の結果、ハラスメントが事実だと発覚したら問題の社員に対して指導しましょう。指導方法として、基本的に口頭と書面の2種類があります。

社員に対してはじめて注意するのであれば、まずは口頭でするのが基本です。相手に時間を確保してもらい、マンツーマンで会話できる環境を作りましょう。口頭注意のあとは、今後同じような行為をしないか経過観察をします。

もし、社員の態度が改まっていない場合は、書面での注意に切り替えましょう。書面には就業規則に違反している旨を記載し、相手からも反省文を書かせるのがおすすめです。

配置転換を検討する

注意を受けた社員が改善しようと思っても、被害者が受け付けないことも考えられます。お互いに働きやすい環境を作るには、配置転換も検討したほうが賢明です。いくつか部署を構えている会社であれば、配属先を変更するのが望ましいでしょう。

ただし配置転換が、逆にパワハラにあたる場合もあります。たとえば契約内容で勤務地が限られているにもかかわらず、遠方へ勤務先を変更するのは契約違反となります。加えて、ほとんど仕事のない部署に異動させることも、パワハラと捉えられかねないので注意が必要です。

改善が見られなければ懲戒処分を検討する

何度も指導を重ねているにもかからわず、改善してくれないときは懲戒処分を検討しましょう。主な処分方法は下記のとおりです。

| 懲戒処分の種類 | 具体的な方法 |

| 戒告 | 口頭による注意処分(基本的に始末書の提出は促さない) |

| 譴責(けんせき) | 始末書を提出させる注意処分 |

| 減給 | 賃金から一定額を差し引く |

| 出勤停止 | 会社への出勤を一定期間禁じる |

| 降格 | 役職、職位を下げる |

| 諭旨解雇 | 退職届の提出を促す(退職届を出さない場合は懲戒解雇へ) |

| 懲戒解雇 | 社員を解雇する |

懲戒処分は、就業規則に定めていない限り行使することは認められません。どのような行為で懲戒処分が適用されるか、具体的に示す必要があります。

1つの問題行動について、2つ以上の処分方法を下すことも不可能です(二重処罰の禁止)。相手が再びハラスメントをしたとき、前回と同じ処分は選べない、記録をしっかりと残してください。

ハラスメントを行う社員への対応のポイント

ハラスメントを行う社員に対しては、慎重な対応方法が求められます。どのような点に注意して、問題社員と向き合うべきかを解説しましょう。

問題社員を一方的に問い詰めない

ハラスメントを行った社員に注意する際には、一方的に問い詰めないように気をつけてください。相手を悪者と決めつけて、必要以上に叱責しても問題は解決できません。社員の行為を正すためには、相手の言い分にも耳を傾ける姿勢が大切です。

はじめに注意・指導をするときは、ヒアリングという形を採用するのが望ましいでしょう。議論がヒートアップするあまり、感情に任せて叱りつけてはいけません。逆にパワハラで訴えられないためにも、冷静に話し合ってください。

必ず記録・証拠を残す

社員のトラブルや注意指導の経過について、必ず記録や証拠を残すようにしましょう。問題の社員に対して注意指導や懲戒処分を下すと、逆恨みで民事的なトラブルに発展する恐れもあります。

民事訴訟を提起された場合、自らが不利な立場にならないようにするには、証拠をしっかりと残さないといけません。相手から無実の証言をされて、多額の賠償金を支払うのを防ぐためです。どのように指導したかを書面でまとめ、ファイルやPDFとして保存しましょう。

今後の業務に向けて防止策を講じる

社員によるハラスメントを防ぐには、職場の環境から徹底的に見直さないといけません。職場の風通しが悪いと、社員にストレスがかかりやすくなります。上司や同僚に相談しやすい環境づくりを心がけ、一人ひとりが心地よく働ける会社を目指しましょう。

いかなる理由があっても、ハラスメントは許されない行為です。社員を平等に見ようとするあまり、被害者を責め立てて加害者に同調するのは避けてください。このような考え方を捨てることも、社員が相談しやすい環境をつくるうえで欠かせません。

弁護士に相談したうえで社員に対応する

ハラスメントへの対応は、弁護士に相談しながら進めるのをおすすめします。上述したとおり、懲戒処分を下すには就業規則を設置しないといけません。しかし就業規則のつくり方にも決まりがあるため、法律のプロである弁護士にチェックしてもらったほうが賢明です。

注意指導や懲戒処分もやり方によっては、相手から民事訴訟を提起される恐れもあります。訴訟沙汰に発展した場合、社員側も弁護士をつけて戦うでしょう。そのため会社として弁護士を雇い、有利な状況で訴訟を進められるようにしてください。

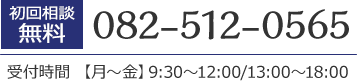

ハラスメント対応について当事務所でサポートできること

晴星法律事務所では、ハラスメント対応についてのサポートをしています。労働紛争に発展した場合、以下の費用が発生します。

| 着手金の種類 | 金額 |

| 交渉 | 22万円〜 |

| 労働審判 | 33万円〜 |

| 訴訟 | 44万円〜 |

(報奨金は経済的利益の10%)

併せて晴星法律事務所は、顧問弁護士の契約も可能です。契約内容によっては、貴社の社員に対する法律相談にも対応できます。

月額5万5000円のライトプランから対応可能ですが、相談回数は1回までです。何度も法律相談のサービスをご利用したい場合は、スタンダードプランをおすすめします。金額は月額7万7000円であり、人気のプランとなっています。