「問題社員を辞めさせたいものの、正しい手順がよくわからない」

このような悩みを抱えており、日々の仕事に対してストレスを抱えていませんか。

日本は解雇に厳しい国ではあるものの、しっかりと手順を踏めば問題社員を辞めさせることは可能です。今回は、問題社員の辞めさせ方や詳しい手順について解説します。

この記事を読めば、解雇に至るまでの正しい手順をより詳しく理解できます。問題社員に悩まされている経営者は、ぜひ参考にしてみてください。

問題社員の辞めさせ方は主に二つ

問題社員の辞めさせ方には、大きく分けて二つの方法があります。

- 退職勧奨

- 解雇

それぞれの定義の違いについて説明しましょう。

退職勧奨

退職勧奨とは、問題社員に対して自ら辞めてもらうように促す方法のことです。会社から一方的に解雇を宣言するのではなく、話し合いをしたうえで相手に決断してもらいます。

退職勧奨のメリットは、問題社員が退職したあとにトラブルが防ぎやすくなる点です。最終的には合意に基づいて辞めてもらう形となるため、訴えられるリスクも抑えられます。そのため解雇を宣言する前に、退職勧奨を行うやり方が一般的です。

一方で退職勧奨には、強制力がありません。相手が「会社に残る」と主張しているにもかかわらず、無理に話を進めたら退職強要として民事的に違法となります。

解雇

解雇は、会社が一方的に問題社員を退職させる手続きです。一般的には相手が退職勧奨に応じず、業績や勤務態度に改善が見られない場合に行われます。

解雇の一番のメリットは、問題社員を強制的に辞めさせることができる点です。会社にとっても示しがつき、他の従業員にも秩序を守らせるように働きかける効果があります。

しかし解雇したあとに問題社員から、訴えられる可能性も高まるのが主なデメリットです。適切な方法で手続きしたと思っていても、法的に見たら過失があると判断されるケースも少なくありません。世間からの信用も失いかねないため、慎重に判断することが大切です。

問題社員を辞めさせる詳しい手順

問題社員に悩まされていても、すぐに解雇を言い渡せるわけではありません。しっかりと指導したうえで、どうしても改善されない場合に退職勧奨や解雇の手続きを踏む必要があります。具体的な手順を「規律違反型」と「能力不足型」のパターンに分けて解説します。

規律違反型の問題社員

まずは、会社のルールを全くもって守らない「規律違反型の問題社員」への対応から説明しましょう。問題行動が見られてもすぐに解雇を告げるのではなく、段階を踏んで対応しなければなりません。

改善のための指導

ある社員に問題行動が見られたら、はじめに改善のための指導を行います。今後の改善につなげるべく、何が問題かを明確に伝えなければなりません。

ただし特別な事情がない限りは、人前で指導しないようにしましょう。人前で注意する正当な理由がなければ、逆に会社側がパワハラで問題となってしまいます。

いかなる理由があっても、不当な指導をしていたら説得力がありません。相手が問題社員といえども誠実に対応してください。

懲戒処分

いくら注意しても改善が見られない場合は、懲戒処分も視野に入れましょう。一口に懲戒処分とはいっても、さまざまな種類があります。

| 懲戒処分の種類 | 内容 |

| 戒告 | 口頭での注意 |

| 譴責(けんせき) | 書面での注意 |

| 減給 | 給料を下げる |

| 出勤停止 | 自宅謹慎処分 |

| 降格 | 職位を下げる |

さらに降格より重い処分になると、諭旨解雇または懲戒解雇として会社を辞めさせることも可能です。

退職勧奨

懲戒処分で厳重に注意しても直らない場合、退職勧奨を検討してみましょう。まずは退職勧奨を促す理由を明確にし、問題社員と1対1で面談する機会を設けます。

また面談を上手く進めるには、退職するメリットを伝えるのがおすすめです。退職金の件や新たな職探しのサポートなど、会社からもしっかりと支援する旨を説明すると話が進みやすくなります。

解雇の検討

退職勧奨をしても改善が見られない場合、最終手段として解雇の処分を下します。解雇の主な種類は大きく分けて二つです。

- 普通解雇

- 懲戒解雇

普通解雇は、契約で示した義務が果たせないときにする方法です。懲戒処分には当たりませんが、実施する際には正当な理由が必要とされています。一般的に普通解雇を宣言したら、退職金を支払わなければなりません。

一方で懲戒解雇は、悪質な行為や重大なミスが起こったときに下される処分です。要件を満たせば退職金の支払い義務もなくなりますが、普通解雇よりもハードルが高くなります。

能力不足型の問題社員

自身は悪気がなくとも、能力不足によってチームに迷惑をかけてしまう人もいます。少しのミスなら周りもカバーできますが、頻繁に繰り返したり重大なトラブルを引き起こしたりしたら庇いきれなくなるでしょう。能力不足型の問題社員を辞めさせる場合も、手順どおりに進めることを意識してください。

改善のための指導

ミスの多い社員に対しても、まずは改善のための指導を行いましょう。ミスが生じる原因は、努力不足だけではなくメンタルが影響を与えている可能性もあります。何か悩み事がないかも確認しつつ、一緒に解決策を考える姿勢を見せてください。

一方的に責めるだけでは、相手もさらに萎縮するかもしれません。相手の尊厳を傷つける言葉を使わないようにしましょう。

異動余地の検討

指導をしてもミスが改善されないのであれば、異動を検討してみてもよいでしょう。ミスが多い原因として今の仕事内容が向いていなかったり、同僚と合わなかったりすることも考えられるからです。問題社員の適性に合った部署へ異動できれば、見違えるようによいパフォーマンスを発揮する場合もあります。

人事異動は、原則会社に広く裁量が認められています。とはいえ、正当な理由なく追い出し部屋(自主退職を促すべく単純作業のみを任せる部署)へ異動させるのも望ましくありません。不当な配置命令に該当する可能性もあるため、異動先は慎重に決めてください。

退職勧奨(異動によっても解決できない場合)

部署を異動させても効果がないときは、退職勧奨に踏み切ることも方法の一つです。主なやり方に関しては、規律違反型の問題社員のケースと特に変わりありません。退職強要とならないように注意しながら、話を進めてみることが重要です。

解雇の検討

退職勧奨に問題社員が応じなかったら、最終手段として解雇に至る場合もあります。しかし能力が不足しているだけで、解雇の措置をとるのは望ましいとはいえません。決して不可能なわけではありませんが、会社の指導不足とみなされることもあるのでハードルが高くなります。

解雇の判断をするには、最低限以下の要件を満たさなければなりません。

- 業績が著しく低い

- 十分に指導をしたが、一向に改善が見られない

- 当該社員を受け入れられる部署が社内にない

加えて、会社側が問題社員に対して手を尽くしたと認められる程度の根拠が必要です。

問題社員を辞めさせる際に考慮すべきポイント

問題社員を辞めさせるには、自社が不利にならない状況をつくることが大切です。ここでは、解雇の判断をする際に考慮すべきポイントを取り上げましょう。

就業規則の解雇事由へ該当するか

問題社員に対処するためには、責任者自身が就業規則を十分に理解しなければなりません。解雇事由の規定を確認したうえで、解雇の決断を下すか否か決めるようにしましょう。

ちなみに就業規則では、解雇に関する規定は絶対的必要記載事項です。定めていないと罰則の対象となるため、その辺りも含めて必ずチェックしてください。問題社員への対応も、就業規則に基づいてなされる必要があります。

解雇制限期間に該当しないか

解雇の判断を下す前に、解雇制限期間に該当するかもチェックしてください。問題社員が以下の条件に当てはまる場合、使用者は当該社員を解雇できません。

- 業務上の負傷、疾病で休業している期間およびその後30日以内

- 産前産後のため休業している期間およびその後30日以内

一方で、使用者が打切補償を支払う場合や天災事変でやむを得ないときは、例外的に解雇が認められます。例外の処置を採る際にも、行政庁から事前に認定を受けなければなりません。

段階を踏まずに解雇しようとしていないか

先程から説明しているとおり、解雇はあくまで問題社員に対処する最終手段です。しっかりと段階を踏まなければ、不当な解雇と扱われる可能性を高めてしまいます。

まずは、問題社員に対して反省させる機会を優先して作りましょう。始末書を書かせたり、減給や降格処分をしたりと徐々に重いペナルティを課すのが基本です。いくら手を尽くしても改善されないと判断したら、そこで初めて退職勧奨や解雇を検討してください。

問題社員を辞めさせる場合は弁護士に相談すべき

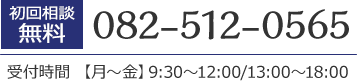

問題社員に解雇を言い渡す前に、まずは信頼の置ける弁護士に相談するとよいでしょう。

労働法も含め、法律の内容は極めて複雑です。自己判断で問題ないと思っていても、裁判上で不利と判断される状況を知らずのうちにつくっている危険性もあります。プロの弁護士からアドバイスを受ければ、敗訴するリスクもしっかりと抑えられます。

しかし、全ての弁護士が労働の分野に精通しているわけではありません。人によって得意分野が異なるので、あらかじめ実績を見たうえで選んでください。

日常的にアドバイスを受けたい場合は、顧問弁護士を契約することも方法の一つです。顧問料は、月3万〜5万円が相場とされています(事務所等によって異なる)。顧問弁護士と親密な関係を築くと、いざというときに親身になって対応してもらいやすくなるのでおすすめです。

まとめ

この記事では、問題社員の辞めさせ方について手順を中心に解説しました。段階を踏まずに解雇を宣言するのは、会社にとってもリスクを高めてしまいます。万が一のトラブルに備えるべく、徐々にペナルティを重くすることを心がけてください。

問題社員も、会社で働く仲間の一人には変わりありません。訴訟リスクに関係なく、一人の社員として誠実に向き合うのが本来の会社の在り方です。自社が採用した社員には、最後まで責任を持って対応しましょう。